Starte die AR-Anwendung zum Erlebnis der historischen Fotoquellen im Stadtraum oder in Verbindung zur Skulptur:

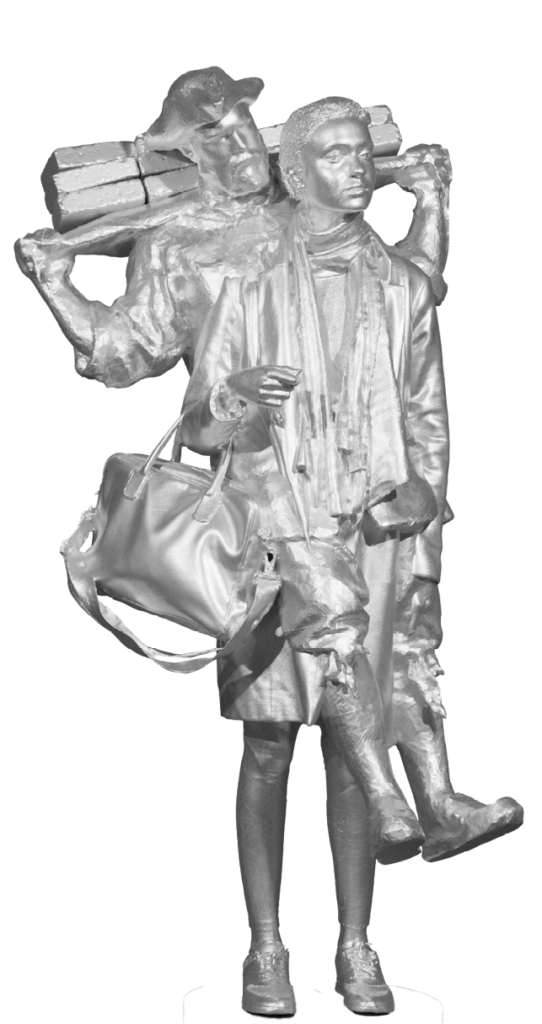

Skulpturale Doppelbelichtungen

Das public art Projekt verknüpft eine subjektiven Spurensuche in fotografischen Archiven zur lokalen Lehm- und Ziegelarbeit mit zeitgenössischen Diskursen über Arbeit, Herstellung und die Politiken der Sichtbarkeit im urbanen Kontext von Berg am Laim („Lehmberg“). Auf dieser Website werden weniger bekannte Archivmaterialien und Aspekte des künstlerischen Prozesses schrittweise veröffentlicht.

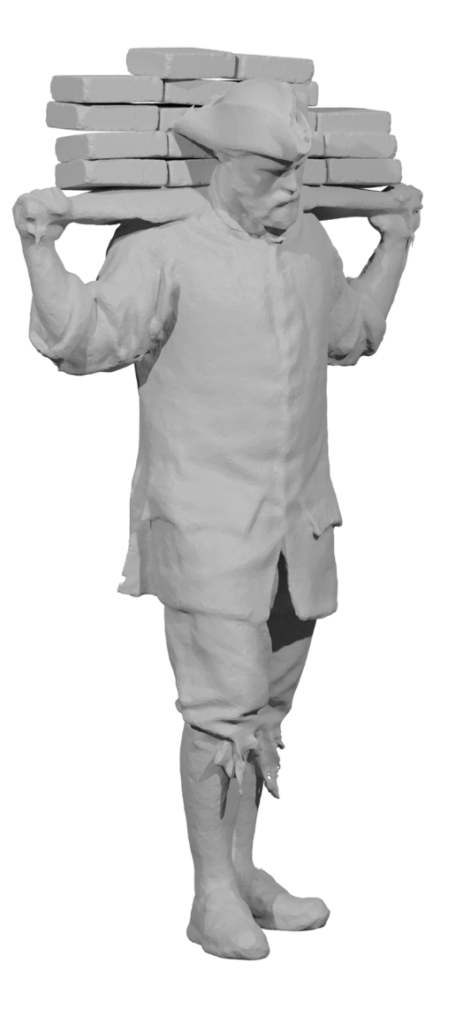

Die Skulptur inszeniert eine materielle Doppelbelichtung von historischen und zeitgenössischen Protagonist:innen, die mit der Lehmzunge und dem Stadtteil auf unterschiedliche Weise verknüpft sind. In dieser Überlagerung erscheinen eine Lehmarbeiterin, Ziegelarbeiter, ein Bauarbeiter, eine Pflegekraft und abstrahierte technologische Verformungen nicht als funktionale Repräsentationen, sondern als verkörperte Figuren in Haltungen jenseits der unmittelbaren Logik von Produktion. Die dargestellten Posen unterlaufen habituelle Zuschreibungen von Arbeit und Effizienz.

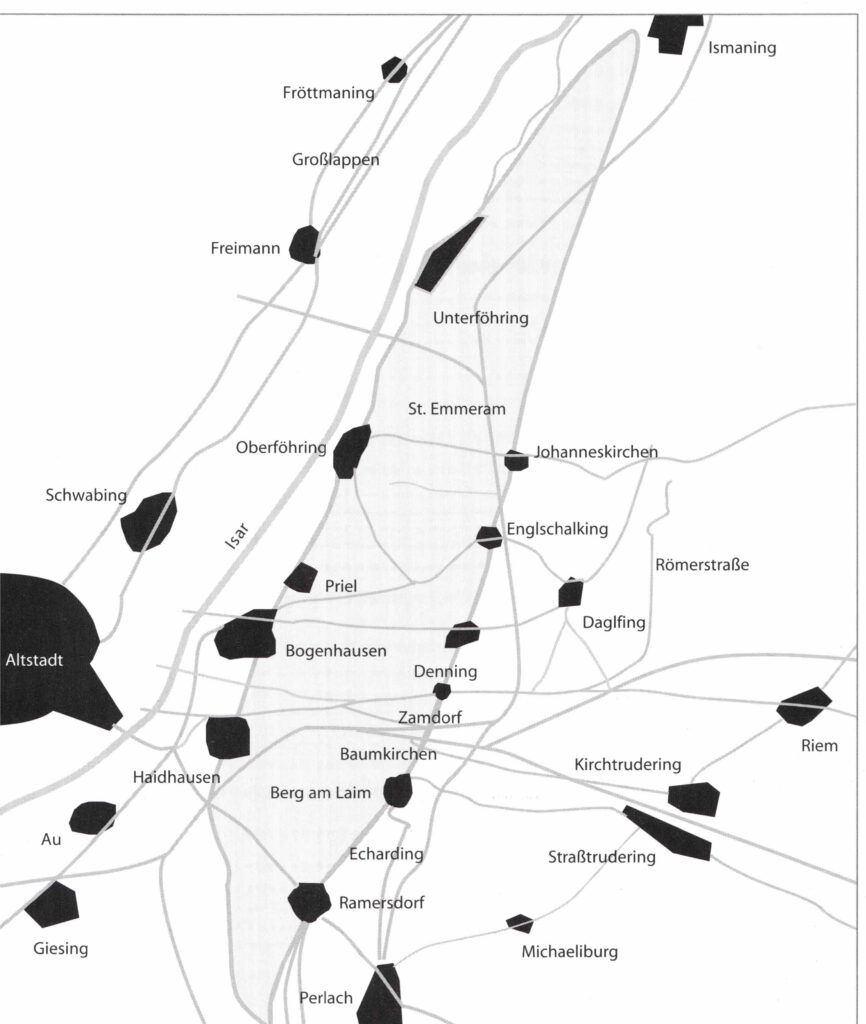

Lehmzunge

Der für das Stadtviertel namensgebende Berg, eine Erhöhung am östlichen Rand der Lehmzunge, ist heute durch den Lehmabbau der Ziegeleien fast verschwunden – die Umformung der Stadtlandschaft durch die Industrie scheint hier durch einen Phantomberg schon im Namen auf. Die Bedeutung des Bezirks wird augenscheinlich, wenn man begreift, dass ein Großteil der Münchner Bauwerke ohne jene geologischen Lehmzungen und die vielen hundert Arbeiter*innen nicht möglich gewesen wären.

Die historische Lehmzunge – eine geologische Formation mit einer Ausdehnung von etwa 15 Kilometern – wurde seit dem Mittelalter abgetragen. Ihren Höhepunkt erreichte die Ausbeutung des Materials im 19. Jahrhundert und setzte sich bis ins 20. Jahrhundert hinein fort.

Ausgangspunkt der Arbeit von Hesse Wakil ist eine Recherche über den Ort und seine Geschichte, der wie kaum ein anderer mit München in seiner Ganzheit verwoben ist: Als Produktionsort des wichtigsten Baustoffes schafft Berg am Laim im Münchner Osten über 100 Jahre die Ressource der Stadtentwicklung: Backstein. Aus einer postindustriellen technologiebasierten Gegenwart wird durch die architektonische Sprache auf die Entwicklungen aufmerksam macht, die die Fundamente für die Gegenwart legten.

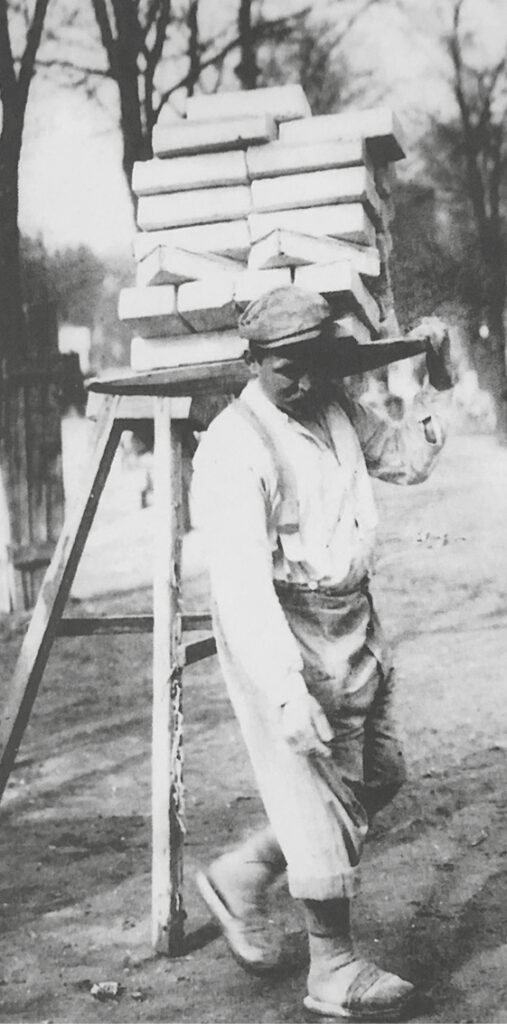

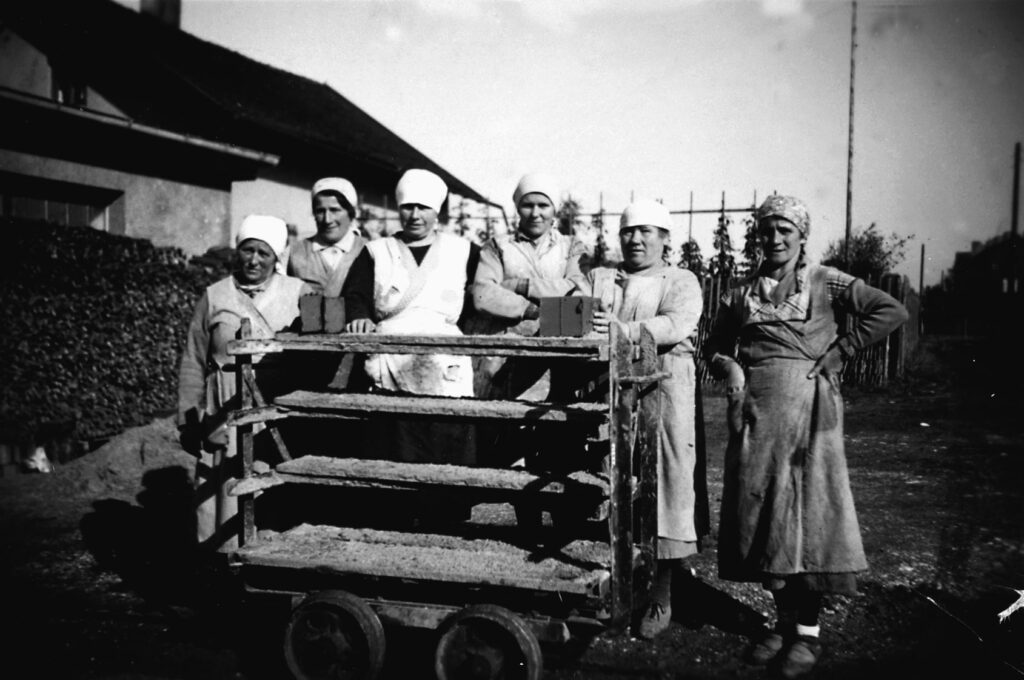

Heute überrascht die Sichtung historischer Fotografien, die die etwa 100 Ziegeleien zwischen 1850 und 1950 im Münchner Osten in Betrieb dokumentieren. Diese Fotografien führen zu wenig sichtbare Wirklichkeiten vor Augen und erinnern an anonym gebliebene Arbeiter*innen: Frauen unterschiedlichen Alters in langen Röcken bei harter körperlicher Arbeit, Jugendliche oder junge Männer aus Norditalien, die früh von Münchner Lehmbaronen als billige Arbeitskräfte angeheuert wurden. Arbeits- wie Stadt- und Migrationsgeschichtlich eröffnen hier ganz neue Perspektiven auf die Bedingungen des »Machens« unserer Stadt. Genau hier setzt das Projekt »Lehmzunge« an, um Menschen aus der Vergangenheit mit Gegenwart und Zukunft nicht-linear zu verlinken, im Außenraum zu materialisieren und ihnen Sichtbarkeit zu verschaffen.

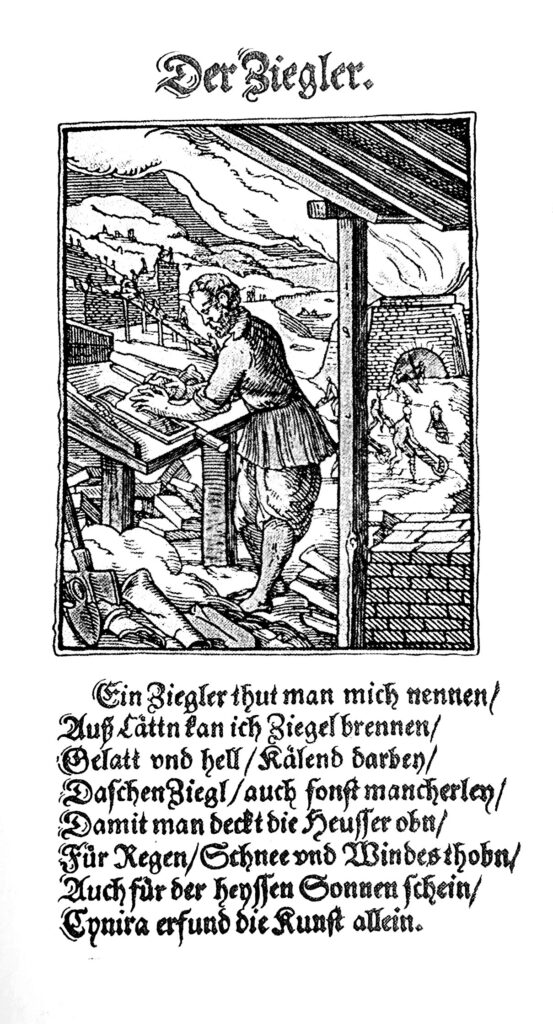

Hans Sachs, Eygentliche Beschreibung Aller Stände auff Erden: Der Ziegler.

Ständebuch von 1568, mit Holzschnitten von Jost Amman.

1850 bis 1950

MIGRATION + ARBEITSBEDINGUNGEN

Migrant work & child labour

Viele der Lehmarbeiter überquerten zu Fuß, teils über Wochen hinweg, die Alpen, um während der Sommermonate als Saisonkräfte in den Lehmgruben rund um München zu arbeiten. Häufig brachten sie ihr eigenes, teils handgeschmiedetes Werkzeug mit – ein Zeichen sowohl materieller Eigenständigkeit als auch prekären Arbeitsverhältnissen. Im Frühjahr wurden sie in ihren Herkunftsdörfern, vor allem in Norditalien, von italienischen Vorarbeitern rekrutiert und verbrachten die Saison fern ihrer Familien in einfachen Unterkünften nahe der Gruben. Mit Einbruch des Winters traten sie erneut den beschwerlichen Rückweg über die Alpen an – ein zirkulärer Arbeitsmigrationsprozess, der sich über Jahrzehnte hinweg eingeschrieben hat in die sedimentierten Schichten städtischer Produktion.

Quellen: Vor der “Haidhauser Ziegelei” in der Nähe des Münchner Ostbahnhofs;

weitere Bildquellen: u.A. Erich Kasberger und „LehmZiegelStadt – Die Geschichte der Ziegeleien im Osten München“.

Vielen Dank sowie unsere Wertschätzung an die Quellen, die uns freundlicherweise erlaubt haben, ihre Modelle in unseren Arbeitsprozessen zu verwenden: “Brick” von Rigsters, „Croc Shoe – 3DMakerpro Mole“ von Clever Creations, “Jenny” von toolsbyhollie. Alle Modelle stehen unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz (CC BY 4.0).